四合院裝修設計的臺基遠沒有宮廷建筑那么復雜,反而非常樸素和實用,體量也很小。在四合院中如果你不仔細觀察,甚至 可能會直接忽視臺基的存在。但是在四合院中臺基是必不可少的。今天我們就來看看關于四合院臺基設計的相關知識吧。

四合院臺基的功能上表現為可以起到穩固房基的作用,還有就是能防水避潮;在美學上只要是協調尺度,傳統建筑的大屋頂如果沒有臺基的造型會產生頭重腳輕的不平衡感,臺基適當地抬高,也減少了大屋頂帶來的壓抑感。

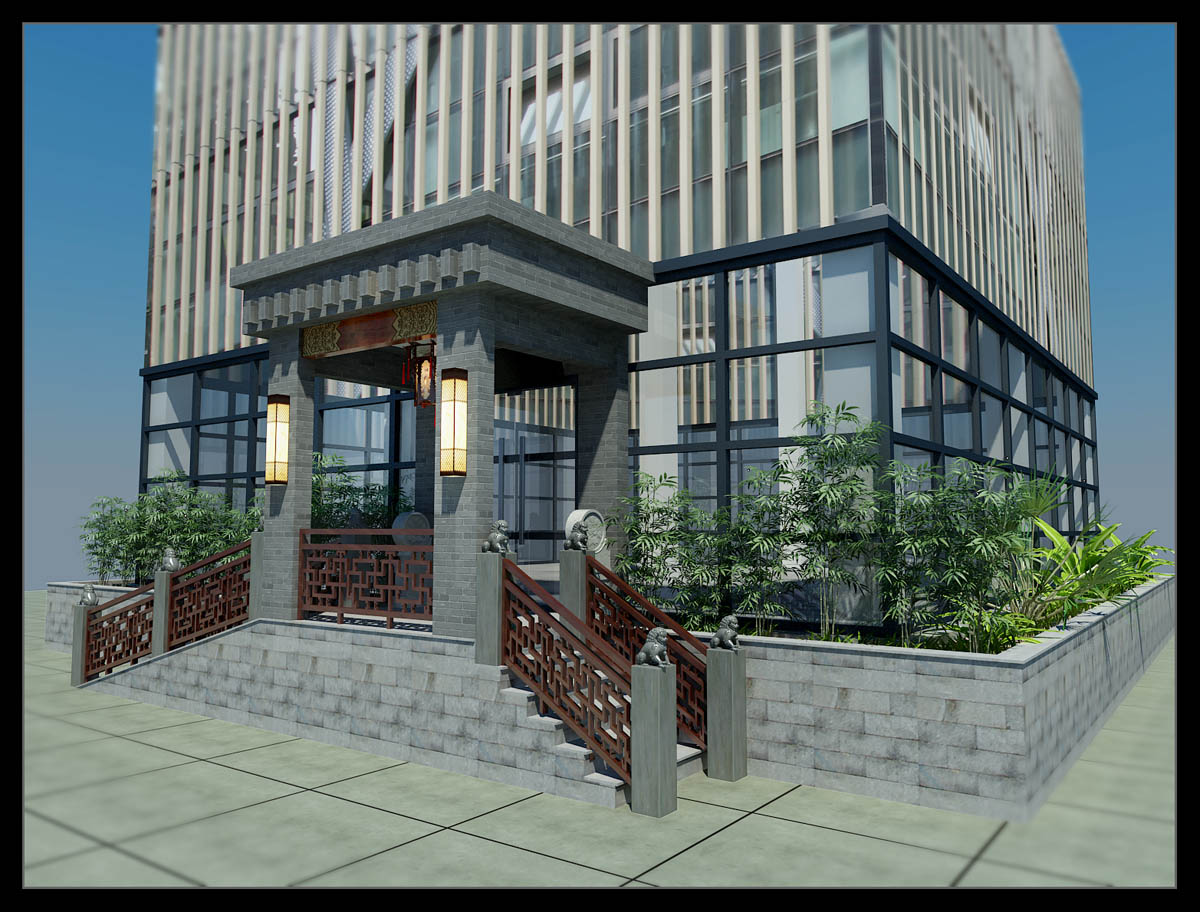

另外,臺基的高度也是建筑等級的象征。在清代《大清會典事例》中對臺基的高度有嚴格等級限定:“公侯以下,三品以上的房屋臺基高二尺;四品一下至庶民房屋臺基高一尺”。所以民居中四合院中臺基都是比較低的,自然臺階踏跺的級數也比較少。在整個四合院中房的太極石最高的,臺階為3-5步。其次是廂房,臺階為2-4步。游廊的臺基和廂房的相當。

四合院臺基主要包括臺明和臺基。臺明和臺基的基座,是臺基的主體結構。主要是以平臺的形式,臺明的長寬尺度遵循“下檐出”小于“上檐出”的規定,留出足夠的“回水空間”,以保持屋面雨水不至于落到臺基面。

臺幫部分用磚擺或者粗砌做法,鑲邊抱腳用石作,用來鑲邊的石條稱為階條石,抱角用地稱為角柱石,俗稱“埋頭”。階條石和角柱石按位置可以細分出很多種類,這么細致的制式充分反映古代建筑對于臺基的重視。臺階是上下臺基的通道,四合院中的臺階大多是垂帶踏跺式,為石作。垂帶石是設置在踏跺石兩側的斜置石條。為了保證垂帶石的堅固性,為了保證垂帶石落地端部留有一定的厚度,或者是和土襯石聯做。踏跺石也是由明確規定,清《工程作法則例》規定:“寬以一尺至一尺五,厚以三寸至四寸,按臺基之高分級數酌定”。

在臺基接地的周圍設置散水,為的是保護地基不至于被雨水沖蝕。散水的寬度是根據出檐的遠近或者建筑體量決定的,以保證從屋檐流下的水能夠落在上面。散水要有泛水,里口高度與臺明的土襯石相平,外口與室外地面相平,以條磚牙子收口。散水轉角處有幾塊特殊形狀的磚石,稱為“寶劍頭” “燕尾” “虎頭找”等等。